キッズウィークエンド

2025.01.15 Wed

【後編】幼魚の魅力を伝えたい!理想はみんな「推し幼魚」があること

.png)

“永遠の大師匠”さかなクンが背中で教えてくれた

──前回、生まれたばかりの頃からご両親に連れられて海に行っていたというお話がありましたが、ご両親はもともと幼魚採集がお好きだったのですか?

両親はダイビングが好きだったのですが、海辺で足元に魚がたくさんいることに気づき、家に持ち帰って飼い始めたようです。でも、息子がその趣味をここまで“こじらせて”、透明な魚やら深海魚の赤ちゃんやらを探し続けたりするようになるとは思っていなかったでしょうね。ましてや、自分で水族館を作ることになるとは……。

幼魚の研究は今でもそこまで盛んではなく、漁港の足元でも世界初の大発見があるかもしれない、そんな分野なのです。実際、32年やっていてもいまだに初めて出会う幼魚がいます。その先に広がっている海がいかに果てしない未知の世界なのか、ということですよね。それに気づき、どんどんのめり込んで今に至ります。

──子どもの頃はどんなお子さんでしたか?

非常に“マイペース”な子どもだったと思いますね。学校の休み時間に校庭でひとり蟻地獄を見つけて掘っているような、典型的な“友達の輪に溶け込めないタイプ”でした。

ただ、学校の外には、年齢に関係なくお互いの夢を語り合えるような“大人の友達”がたくさんいました。僕はそういう人たちのことを「師匠」と呼んでいるのですが、彼らとの出会いが今につながっているような気がします。

例えば、有名な魚類学者の「さかなクン」は僕にとって“永遠の大師匠”。小学4年のときにテレビで初めて見て衝撃を受けました。当時の僕は漠然と魚の研究者になりたいと思っていましたが、 さかなクンは“白衣を着て顕微鏡を覗いているような”それまでの研究者のイメージとはまったく違う人だったのです。それで、「どうしてもこの人に会いたい!」と思い、つてを頼って会いに行きました。

その後、水族館に連れていってもらったり、一緒に海に釣りに行ったりしましたが、さかなクンからすごく影響を受けたのは、魚を“個”で見るという意識。例えば、さかなクンは一緒に水族館に行くと、カクレクマノミが何十匹もいる水槽の前で「この子は半年前にもいた子だ」と言うのです。

──それぞれの顔を見分けているのですか!

僕にはみんな同じ顔に見えるからとても不思議で、「どうして顔がわかるんですか?」と訊いてみました。するとさかなクンは、当たり前のような顔をして「だって、クラスメートの顔は一人ひとり見分けがつくでしょ?」と。それを聞いて、魚に対する視野が一気に広がった気がしました。

みんな同じように見える魚でも、“個”で見ると、表情も性格もみんな違う。そういう意識を持つと水族館もより楽しめますし、自分の水族館で魚を育てる上でもそういう意識が大切な気がします。それを背中で語って、僕の魚に対する接し方を変えてくれたさかなクンは、やっぱり“永遠の大師匠”ですね。

幼魚を“文化”にするためにできること

──現在は研究者とは少し毛色の違う仕事をされていますが、学生時代にはどんな研究をされていたのでしょうか?

子どもの頃からずっと深海の研究者になりたいと考えていたので、当然大学も海洋学科のあるところに進もうと思っていました。でも、大学のことを調べたり、研究所に見学に行ったりしているうちに「自分のやりたいことはこれじゃない」と気づきました。もともと僕は単なる魚好きなので、一つのことを突き詰めて研究するよりも、研究者たちの面白い発見や自分が海で見つけた面白いことをより多くの人に伝えるような仕事ができないものか、と思ったのです。それで、海洋学科に行くのではなく、心理学の研究をすることにしました。

心理学科では「魚と人との関係」を研究しようと考えました。というのは、水族館はよく“癒やしの空間”といわれますが、魚のどんな要素が人を癒やしているのかという研究は、世界中を探してもほとんどなかったのです。前例のない研究はなかなか大変で、4年間では時間が足りず、その後修士に進んで、結局7年を費やしました。

──興味の方向が魚そのものから「魚と人の関係」へと移っていったわけですね。

魚の魅力を伝えるときに、魚の生態だけを語っても、興味のない人にはなかなか届かきません。ならば興味のない人に対して“魚の世界への入り口”を開いて、こちらから歩み寄っていこう、と。その手段の一つが心理学だったわけです。

同時に、大学1年のときに「カリブ・コラボレーション」という企画会社を立ち上げました。音楽、絵画、車といった異分野のスペシャリストとのコラボイベントや作品をプロデュースし、人と魚の接点を増やす活動に取り組んでいます。

──今後の夢や展望を教えてください。

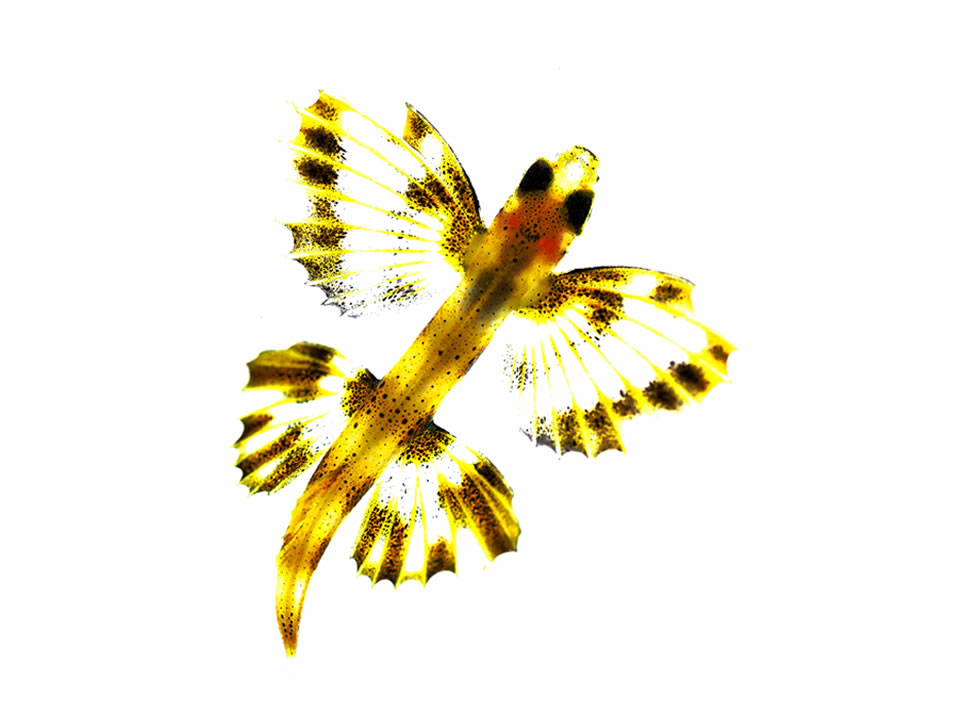

ふわっとした言葉になりますが、「幼魚を文化にしたい」というのが一番ですね。今はよく「幼魚って何?」「幼魚なんて見たことない」と言われるのですが、「幼魚」という言葉が全世界に知れ渡り、誰もが「自分の“推し幼魚”」を三つぐらい挙げられる世の中を作りたい。映画や音楽なら誰でも自分の好きな作品を三つ挙げられますよね。幼魚をそのレベルにまで引き上げることができれば、これはもう文化といえるではないかと思うのです。

「ブーム」だといつかは廃れてしまいますから、一過性ではない、世の中にきちんと根付いた「文化」を作っていきたい。ゆくゆくは、それが海への理解や環境への関心につながっていけばいいなと思っています。