キッズウィークエンド

2025.08.05 Tue

研究は「楽しいことしかない!」 レアアースの発見はまさかの偶然!?

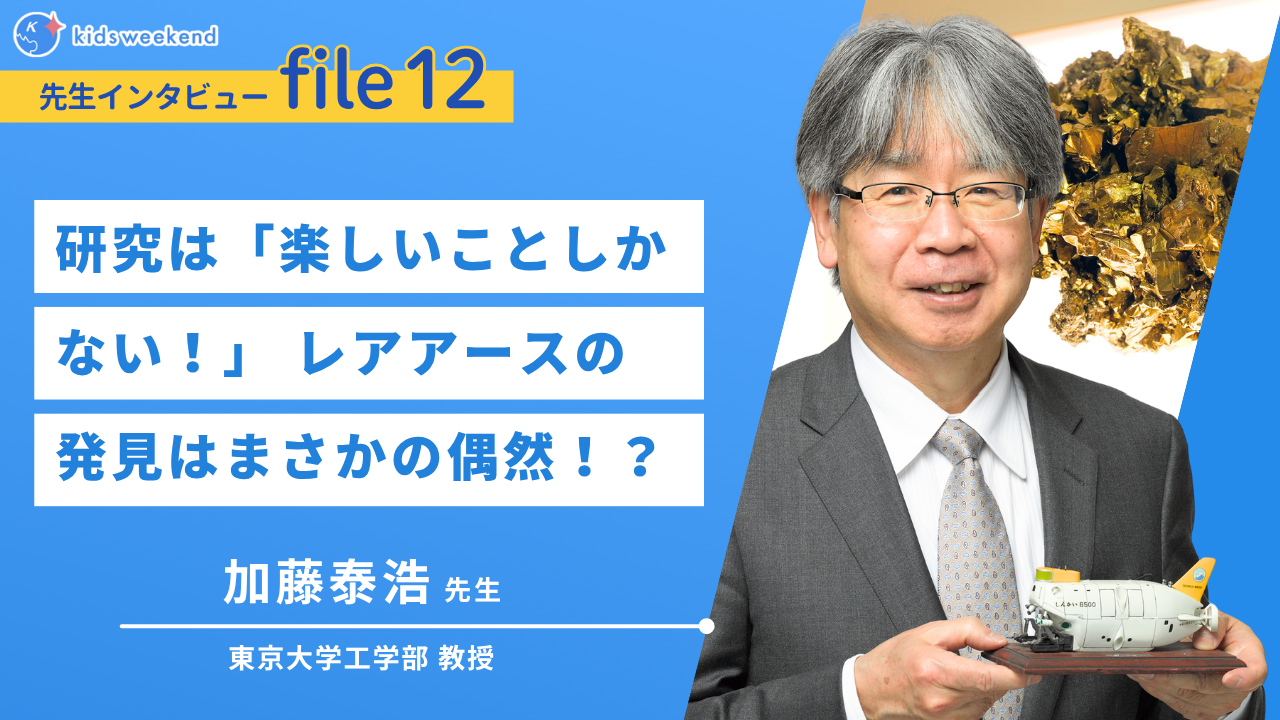

2011年に太平洋の深海底にレアアースを含む泥の大鉱床があることを発表、世界中で大きな反響を呼んだ地質学者の加藤先生に、研究者の仕事や生活とその楽しさ、自らの研究を通して実現したい世界について伺いました。

聞き手:キッズウィークエンド株式会社 アナウンサー 岩見 沙耶加

加藤泰浩先生

東京大学大学院工学系研究科長・工学部長、システム創成学専攻教授。専門は地球資源学・地球環境学。2011年7月、英国科学誌ネイチャー ジオサイエンスに、太平洋の広い範囲にレアアースを豊富に含む泥の大鉱床があることを発表して世界中で大反響を呼ぶ。2013年には日本の排他的経済水域である南鳥島周辺海域に、世界最高品位の「超高濃度レアアース泥」があることを発見し、その開発による日本の復活を目指している。また2016年には同島周辺の海底に広大なマンガンノジュール(深海底に分布する球状の海底鉱物資源)フィールドが分布していることを発見し、その開発に向けた取り組みも進展中である。日経地球環境技術賞最優秀賞、科学技術分野の文部科学大臣表彰 (科学技術賞) など受賞多数。

世界初の大発見は“偶然の産物”

──まず「研究者」としてどんな活動をしているのか教えてください。

「まだ世界の誰も見つけていないこと」を見つけるのが研究者の仕事です。研究を通じて、社会やみんなの暮らしをもっといいものにしていくことをめざしています。具体的には、「これを調べると何か面白いことがわかるんじゃないか」という研究のタネを探し出し、実験や調査、分析の計画をするのがはじめの一歩。その後は計画にしたがい、実際に取り組みを進めていきます。

ただ、私たちの仕事は、研究の結果、何か新しいことを“見つけた”というだけでは不十分で、それを“みんなに話すこと”がとても大切です。研究の成果をどのように伝えれば効果的か、仲間と話し合い、それを学会で発表します。国内の学会だけではなく、国際学会で、英語で発表することもあります。さらには、マスコミ向けの記者会見で、世の中に「こんなことを見つけました」と伝えることも重要です。

また、私は東京大学の教授ですが、教授の場合は“学生に講義をする”というもやはり大きな仕事のひとつです。

──実際に、先生がどんな研究をしているのかを教えてください。

岩石をはじめとした地球を構成する物質を細かく研究していくと、地球の環境がどのように変化してきたか、いわば“地球の歴史”がわかります。そういう物質を全部まとめて「地質」といいますが、私はこの地質を研究する「地質学者」です。

2011年に、私たちの研究グループは海底にレアアースを含んだ“泥”がたくさん存在していることを世界で初めて発見しました。レアアースというのは、ふだん私たちが使っているスマホや電気自動車、パソコン、カメラといったほとんどすべてのハイテク製品に使われている、とても重要な資源です。私たちはこれが海底の泥に多く含まれていることを突き止め、「レアアース泥(でい)」(下写真)と名付けました。

──どういった経緯で発見に至ったのでしょうか?

当時、私たちは地球の歴史を辿って復元するために、世界中の海で採られた泥をかき集めていました。海底にたまった泥をより深くまでさかのぼれば、古い時代の海でたまった泥に辿り着き、それらはおのずとその時代の海の環境を反映したものになっているはずです。

そして、あるとき偶然、その泥の中に濃度の高いレアアースがたくさん含まれていることに気づき、「これは人類にとって有用な資源になるはずだ」と考えました。

空一面の流れ星──現地調査での忘れられない光景

──研究者の生活についても詳しく伺いたいのですが、先生はオーストラリアの乾燥地帯で、現地調査をされた経験があるそうですね。

はい。地球には46億年の歴史があるのですが、実は日本には、せいぜい3億年ほど前までの岩石しか存在しません。それよりはるかに昔の地球環境について知ろうと思ったら、より古い岩石が存在する海外に研究のフィールドを広げていくことになります。私たちの研究グループは、西オーストラリアのピルバラ地域という場所を訪れ、そこで1ヶ月の間、現地調査を行ないました。

滞在したのは、半径100キロ内に誰も住んでいないような地域。そこにテントを張って調査づけの毎日を過ごし、週に一度だけ、街に出て食糧の買い出しをします。ひげは伸び放題、シャワーを浴びるのも週に一度という生活ですから、とても大変ではあるのですが、夜は流れ星がとてもきれいでした。周辺に光がまったくないから、空全体に流れ星が“流れまくる”。「空一面の流れ星」なんて、なんだかロマンチックでしょ?

そして、夜中にテントにいると、外でゴソゴソ音がする……それはきっとカンガルーなんですね。

──大変なことを楽しそうに話してくださるのがとても印象的ですが、研究に取り組んでいて何か大変なことはありますか?

楽しいことしかありませんよ! 私は、「うまくいかない」「失敗した」と思うことがありません。「どうしてだろう? 想像した結果と違う」という状況も、見方を変えればそれ自体が大きな発見。悩んでいる暇はありません。それに、そもそも私の性格が“ベリー・ポジティブ”なんです!

──研究を続けていく上では、そういう前向きな考え方が大切なのですね。そして先生には、研究を通して「世界を変えたい」という強い思いがあると伺いました。

例えば、いま私たちが毎日使っているスマホのバッテリーには、「コバルト」という金属が使われています。現在、この金属はコンゴという国の鉱山でそのほとんどが採掘されていますが、実はこの鉱山ではたくさんの小さな子どもたちが働かされており、「チャイルド・レイバー(child labor=児童労働)」という大きな問題になっています。私たちは海底資源の開発を通して、子どもたちがそうした危険な場所で働かざるを得ない状況をなくしていきたい。そうやって世界を変えていきたいと真剣に考えているのです。

──最後にメッセージをお願いします。

研究者にとって大切なのは、「これをやってみたい」という思いに向かってまっすぐに進むこと。失敗を失敗とは思わず、何があってもくじけないことです。

そして、もう一つ重要なのは、自分のためにではなく、「みんなのために」「世のため人のために」研究するのだという強い意志です。目の前の相手のことを真剣に考えると、その人たちは必ず味方になってくれます。「先生のやっていることを応援しよう」という人たちが増えて、研究がどんどん進むようになる。ですから、ほかの人たちのことを思いやりながらがんばることが大切だと思います。

加藤先生の授業を聞いてみよう!

キッズウィークエンドのこども探究チャンネル「シゴト探究図鑑」シリーズ、第20回目のゲストとして、加藤先生がご登場!

「研究者」というお仕事について、楽しくお話してくださいました♪(2025年5月18日開催)

ぜひ公式YouTubeよりアーカイブをご覧ください▼

https://youtu.be/Pw9fYmKyZvo?si=Q84CCEXwPQYQHjAg